Это произведение – обращение к актуальному в наше время вопросу о том, вытеснит ли «цифра» бумагу и как это отразится на нас. Уже в названии книги виден пессимистичный настрой автора. Но все ли так просто?

Перед нами иллюстрированная пьеса, состоящая из монолога автора. Есть одноименный спектакль. Это история без сюжета или же наоборот – история, сложенная из множества коротких сюжетиков. Как постепенно происходило и происходит прощание общества с бумагой, так и Гришковец шаг за шагом раскрывает и дополняет свою главную мысль. Он словно ведет нас из прошлого в настоящее. Мысль неновая. Бумага – то, что имеет невероятную ценность, сакральность, но со временем осознание этой ценности исчезает, как и сама бумага. Эта мысль «разлита» по книге. А начинается пьеса с размышлений о словах «навсегда» и «никогда». В них – бесконечность и одновременно напоминание о нашей конечной жизни, и эта жизнь полна встреч и расставаний: с людьми, вещами, эпохами. Именно здесь происходит плавный переход в сторону главной темы. Ушло написание пером – ушли эмоции и ощущения, вызываемые этим процессом. Ушли такие понятия, как «промокашка», «чернильница». Современные дети не знают значения этих слов (первого уж точно). Честно говоря, я и сама не сразу вспомнила, как выглядит промокашка.

Все идет на упрощение. Мы отправляем сотни сообщений при помощи одного нажатия на экран, исправляем ошибки даже тогда, когда наш адресат прочитал текст. Гришковец говорит, что в сложности заключается смысл. Он посвящает целую оду любви к телеграммам и письмам. Люди тратили на них часы, а ошибки стоили дорого. Настроение книги ностальгическое, но не унылое. Читаешь о важности, которую несла телеграмма, а следом пример:

«Совсем ему [мужчине] взгрустнулось, и тогда от одиночества и непонятости давай телеграфировать всю ночь всем своим бывшим. <…> Такого… не случалось. Чтобы дал телеграмму, потом понял, что не туда… И следом еще одну телеграмму: «Это я не тебе»

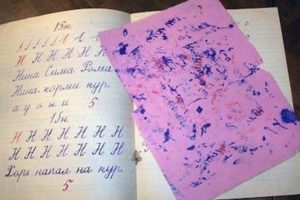

Людям моего поколения эта книга напомнит рассказ родителей или бабушки с альбомом в руках о своем прошлом. Эффект присутствия создается благодаря множеству копий билетов, страниц календарей, документов, заполненных от руки, из личных архивов семьи Гришковца и его друзей. Сочетание картинки обнаруживает связь времен. Кому-то пьеса «Прощание с бумагой» может показаться очередным высказыванием о том, что «раньше было лучше», «во всем виноваты телефоны и интернеты». Но автор – человек, живущий в современном мире, который видит его преимущества и пишет о них не раз:

«Все эти перья и чернильницы были делом неудобным. <…> Как хорошо, что теперь этого ничего не надо…»

Критика цифровизации здесь иная. Она звучит в боязни за поколения без почерка. Почерк – это вещи, характеризующее время. Это те самые промокашки, перья, печатные машинки — то, что показывало почерк отдельного человека.

Память здесь – психическое явление и нечто целостное. Только теперь она у нас «в кармане». Чтобы что-то вспомнить, мы часто «лезем» в этот карман, а не в нашу голову, но именно в ней хранится ценная для нас информация – та, на поиск которой были затрачены усилия. Ее часто подкрепляют маленькие материальные вещи, кажущиеся безделушками. Поэтому в конце спектакля, проходившего зимой 2014 года в Центре им. Мейерхольда в Москве, Гришковец просит зрителей не выбрасывать билеты, чтобы лучше помнить об этом событии. Споры о том, вытеснит ли экран бумагу, идут давно. Тим Хартфорд, автор колонки «Законспирированный экономист» в газете Financial Times и ведущий на радио Всемирной службы BBC, говорит:

«С 2013 года производство бумаги пошло на убыль. Цифровые технологии стали делать с бумагой то, что когда-то бумага при помощи типографского метода Гутенберга сделала с пергаментом – они выигрывают в конкурентной борьбе, но не за счет качества, а за счет дешевизны. Так что бумага выживет, и не только на полках супермаркетов или в туалетах, но и в офисе. Старый способ порой самый долговечный. Мы по-прежнему пользуемся карандашами и жжем свечи, и в мире по-прежнему производится больше велосипедов, чем машин»

Но Гришковец на вопрос о том, вытеснит ли «цифра» бумагу, печально отвечает «да». Между строк он призывает нас иногда замедлять свой ритм жизни, всматриваться в то, что нас окружает. Он говорит об очевидных вещах; многие не найдут в книге чего-то абсолютно нового для себя. Но произведение, наполненное жизнью, вызывает доверие к автору. Ты беседуешь с ним, и, словно слушая родителей или бабушку в детстве, удивляешься историям о том, что когда-то было так привычно для них, но не для тебя. Автор втайне надеется, что бумагой будут пользоваться, ее будут беречь. Тем не менее, в произведении он говорит обратное:

«Мы расстаемся не с бумагой, а с образом жизни. Навсегда»

Оставить комментарий